- 口腔内スキャナーによるむし歯の検知

- 当院の痛みの少ない治療

- 拡大視野下の治療で痛みを 最小限に抑えることが可能

- 歯磨きをしてもむし歯になるのはなぜ?

- むし歯の進行度と治療法

- 神経をなるべく残す治療

- 健康な歯を維持する予防歯科

口腔内スキャナーによるむし歯の検知

当院が導入する口腔内スキャナーは、患者様の歯を非侵襲的にスキャンし、内部の状態を視覚化します。これは、放射線を使用せず、近赤外光画像技術によって歯の内部のむし歯や隣接面のむし歯を発見することが可能です。さらに、内蔵の口腔内カメラで撮影したカラー画像をリアルタイムでモニターに映し出し、患者様自身もその場で確認できるため、治療や予防に対する理解を深める助けとなります。

当院の痛みの少ない治療

当院では、患者様が安心して治療を受けられるよう、痛みの少ない治療法を徹底しています。特に麻酔に関しては、「麻酔の注射が怖い」「麻酔の痛みが心配」という声に応えるために、さまざまな工夫を取り入れています。

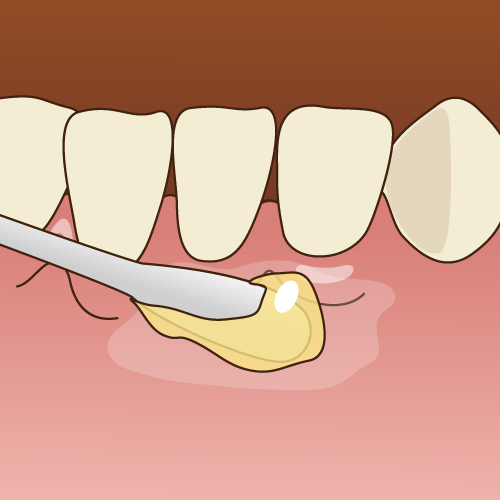

麻酔時の痛みを軽減する表面麻酔

当院では表面麻酔を使用し、麻酔注射前の不快感を最小限に抑えます。表面麻酔を歯茎に塗ることで、注射時の「チクッ」とした痛みを和らげます。さらに、極細針を使用することで、ほとんど痛みを感じることなく治療を進められます。

当院では表面麻酔を使用し、麻酔注射前の不快感を最小限に抑えます。表面麻酔を歯茎に塗ることで、注射時の「チクッ」とした痛みを和らげます。さらに、極細針を使用することで、ほとんど痛みを感じることなく治療を進められます。

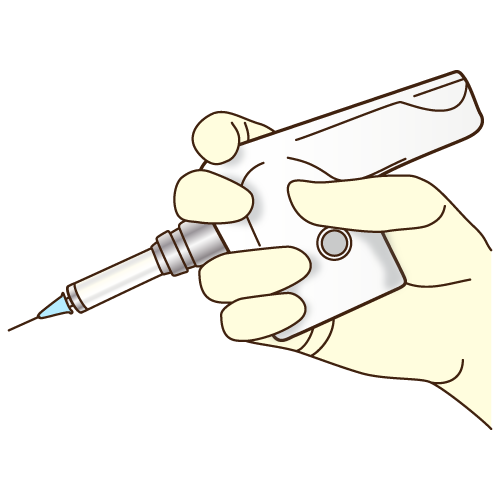

注入速度をコントロールする電動麻酔

注射の際に起こりがちな「急な注入による圧力痛」を防ぐため、当院では電動麻酔を導入しています。この電動麻酔は、コンピュータ制御によって麻酔液の注入速度を細かく調整できるため、麻酔液がゆっくりと体内に広がり、痛みや違和感を最小限に抑えます。これにより、治療中の不快感を軽減し、患者様に安心して治療を受けていただけます。

注射の際に起こりがちな「急な注入による圧力痛」を防ぐため、当院では電動麻酔を導入しています。この電動麻酔は、コンピュータ制御によって麻酔液の注入速度を細かく調整できるため、麻酔液がゆっくりと体内に広がり、痛みや違和感を最小限に抑えます。これにより、治療中の不快感を軽減し、患者様に安心して治療を受けていただけます。

拡大視野下の治療で痛みを

最小限に抑えることが可能

マイクロスコープや拡大鏡を使用した精密な治療

当院の歯科治療では、マイクロスコープを活用し、従来の目視では見逃しがちなむし歯も早期に発見することが可能です。これにより、必要最小限の範囲だけを削る治療が可能になります。また、健康な歯をできる限り残すことで、むし歯の再発リスクを抑えます。詰め物・被せ物治療においては、補綴物を隙間なく装着することができ、治療後の安定性を高めます。その結果、長期間の健康維持につながります。

当院の歯科治療では、マイクロスコープを活用し、従来の目視では見逃しがちなむし歯も早期に発見することが可能です。これにより、必要最小限の範囲だけを削る治療が可能になります。また、健康な歯をできる限り残すことで、むし歯の再発リスクを抑えます。詰め物・被せ物治療においては、補綴物を隙間なく装着することができ、治療後の安定性を高めます。その結果、長期間の健康維持につながります。

歯磨きをしてもむし歯になるのはなぜ?

歯磨きだけではむし歯や歯周病を完全に防ぐことができないのは、口内に存在する細菌とかみ合わせによる影響が関係しています。特定の細菌が多く存在する場合や、不自然な力が歯に加わると、ヒビが入って細菌感染の温床となることがあります。唾液の量や質、ストレス、生活習慣なども影響するため、適切な予防策を講じることが重要です。

歯磨きだけではむし歯や歯周病を完全に防ぐことができないのは、口内に存在する細菌とかみ合わせによる影響が関係しています。特定の細菌が多く存在する場合や、不自然な力が歯に加わると、ヒビが入って細菌感染の温床となることがあります。唾液の量や質、ストレス、生活習慣なども影響するため、適切な予防策を講じることが重要です。

唾液検査で口腔内の分析が可能

唾液検査を通じて、患者様のお口の健康状態を詳しく把握し、患者様のリスクに応じた予防策を提案します。単に歯磨きの頻度を上げるだけではなく、唾液中の細菌量や種類を考慮したケアが必要です。当院では、唾液検査の結果に基づき、効果的なむし歯予防をサポートいたします。

むし歯の進行度と治療法

CO

COはエナメル質の初期段階での損傷を指し、目に見える穴はなく、白く濁ったりツヤがなくなったりする状態です。痛みはなく、適切なブラッシングとフッ素の活用で再石灰化が可能になることが多いため、削る治療は行わず経過観察が一般的です。定期検診を受けることで進行を抑え、自然治癒を促します。

COはエナメル質の初期段階での損傷を指し、目に見える穴はなく、白く濁ったりツヤがなくなったりする状態です。痛みはなく、適切なブラッシングとフッ素の活用で再石灰化が可能になることが多いため、削る治療は行わず経過観察が一般的です。定期検診を受けることで進行を抑え、自然治癒を促します。

C1

C1では、むし歯がエナメル質まで進行し小さな穴が開くことがあります。痛みを感じることは少ないものの、冷たいものがしみることがあるため注意が必要です。この段階では、むし歯の部分を最小限に削り、白いレジンで修復します。1回の治療で終了することがほとんどです。

C1では、むし歯がエナメル質まで進行し小さな穴が開くことがあります。痛みを感じることは少ないものの、冷たいものがしみることがあるため注意が必要です。この段階では、むし歯の部分を最小限に削り、白いレジンで修復します。1回の治療で終了することがほとんどです。

C2

C2になると、むし歯がエナメル質を超えて象牙質まで達し、痛みや食事時の不快感が現れます。穴に食べ物が詰まりやすく、さらに進行するリスクが高まるため、早急な治療が求められます。治療では、象牙質を削り、ハイブリッドレジンやメタルインレーを用いて詰め物を行います。

C2になると、むし歯がエナメル質を超えて象牙質まで達し、痛みや食事時の不快感が現れます。穴に食べ物が詰まりやすく、さらに進行するリスクが高まるため、早急な治療が求められます。治療では、象牙質を削り、ハイブリッドレジンやメタルインレーを用いて詰め物を行います。

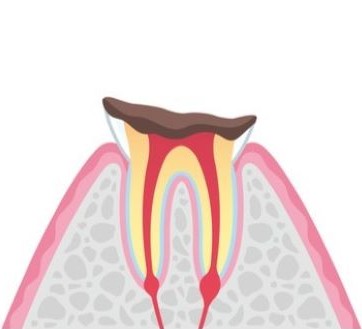

C3

C3段階では、むし歯が神経(歯髄)にまで達しているため、ズキズキする痛みが続きます。冷たいものや熱いものに敏感になり、夜間も眠れないほどの痛みを引き起こすことがあります。この段階の治療では、根管治療が必要です。当院では、ラバーダムを使用して治療中の唾液や細菌の侵入を防ぎ、徹底した消毒を行います。(※ラバーダムの使用は、症例によって異なります。)

C3段階では、むし歯が神経(歯髄)にまで達しているため、ズキズキする痛みが続きます。冷たいものや熱いものに敏感になり、夜間も眠れないほどの痛みを引き起こすことがあります。この段階の治療では、根管治療が必要です。当院では、ラバーダムを使用して治療中の唾液や細菌の侵入を防ぎ、徹底した消毒を行います。(※ラバーダムの使用は、症例によって異なります。)

神経をなるべく残す治療

歯髄温存療法

当院では、可能な限り神経を残す歯髄温存療法を取り入れています。マイクロスコープや歯科用CTを使用して精密な検査・治療を行うことで、神経を温存し、歯の寿命を延ばすことが可能です。むし歯の進行状況に応じて、神経を残すか抜くかを判断し、患者様にとって適切な治療を提供します。

神経を抜くリスク

神経を抜いた歯(失活歯)は、感染リスクが高まり、数年後に突然割れてしまう可能性があります。さらに、歯の神経機能が活動しなくなることで、再度むし歯が発生するリスクも高まります。神経がないと歯は脆くなり、将来的に抜歯が必要となることもあります。そのため、可能な限り神経を残す治療が推奨されます。

健康な歯を維持する予防歯科

むし歯を予防し、健康な歯を保つためには、定期的なクリーニングと歯磨き指導が不可欠です。自宅での丁寧なブラッシングとともに、歯科医院でのチェックを受けることで、むし歯や歯周病を早期に発見・治療できます。患者様の健康な歯を守るため、当院では、患者様の状況に応じた適切なサポートを提供いたします。むし歯は早期に発見することで治療の負担が軽減され、歯を長持ちさせることができます。当院では、先進的な設備と技術を活用し、患者様一人ひとりに合った治療を提供いたします。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

むし歯を予防し、健康な歯を保つためには、定期的なクリーニングと歯磨き指導が不可欠です。自宅での丁寧なブラッシングとともに、歯科医院でのチェックを受けることで、むし歯や歯周病を早期に発見・治療できます。患者様の健康な歯を守るため、当院では、患者様の状況に応じた適切なサポートを提供いたします。むし歯は早期に発見することで治療の負担が軽減され、歯を長持ちさせることができます。当院では、先進的な設備と技術を活用し、患者様一人ひとりに合った治療を提供いたします。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

C4では、歯の大部分が失われ、神経が死んでいるため痛みは一時的に感じませんが、膿が溜まりやすく、顎の腫れや強い痛みを引き起こします。場合によっては周囲の骨が溶け出し、隣接する歯にも影響が及ぶことがあります。抜歯が必要な場合も多く、その後はインプラント、ブリッジ、入れ歯などで咀嚼機能を回復させます。

C4では、歯の大部分が失われ、神経が死んでいるため痛みは一時的に感じませんが、膿が溜まりやすく、顎の腫れや強い痛みを引き起こします。場合によっては周囲の骨が溶け出し、隣接する歯にも影響が及ぶことがあります。抜歯が必要な場合も多く、その後はインプラント、ブリッジ、入れ歯などで咀嚼機能を回復させます。